2020年度以降の小中学校の教育内容を定めた学習指導要領の改定に伴い、小中学生の授業が大きく変わります。

その中で一番大きな変化が「英語授業の必修化」ではないでしょうか。

それに伴い、中学・高校・大学の英語授業や受験も大きく変わってくるとか…。

いつ、何が変わるのか。そしてこの大きな変化の背景にはどのような意図があるのでしょうか。

今回は上智大学 言語教育研究センター教授 藤田保先生にお話しを伺いました。

- 2020年以降、英語必修化で小中学生の授業に大きな変化が!

- 現在の授業内容と2020年以降は何がどう変わるの?

- まだ小さいうちから英語なんて…

- なんとも情けない!?これが現実、日本の英語力!

- スピーキングではアジアで、そして世界で最下位

- そもそも、なぜ英語が必要なの?

- 世の中が大きく変わりつつある時代だからこそ

- 世界の85%くらいはノンネイティブ

- 指導する教員の英語力は?ネイティブな先生は本当に必要?

- 英語アレルギーが多い、わたしたち親世代。子どもの中高大受験にはどう対応する?

- 先生も教科が増えると負担も増えるのでは?

- 中学校の英語の授業は?

- 2020年以降、大学入試が大きく変わる

- 英語授業必修化に向けて、自宅で出来ることは?

- 英語の絵本は効果的?

- 最後に。藤田保先生(上智大学 言語教育研究センター教授)インタビュー

- 藤田先生は英語嫌いから好きに転換。そのきっかけは?

- 英語アレルギーな親世代にむけて

2020年以降、英語必修化で小中学生の授業に大きな変化が!

現在の授業内容と2020年以降は何がどう変わるの?

現在、小学校5,6年生に対して外国語活動が週1回入っていますが、2020年以降は5,6年生がやっていたことが似たような形で3,4年生におりてきます。

同時に5,6年は「活動」ではなく、外国語の「教科」になります。

これが1番大きな変化ですね。

外国語活動と外国語教科との違い

外国語活動は英語を覚えるという目的ではなく、英語を使って経験・体験するということが大きなポイントです。

文法や単語を覚えるのではなく、歌やゲームで英語に慣れ親しみます。

5,6年生外国語教科になると、この活動に読み・書きを加えて、英語を身につけていきます。

まだ小さいうちから英語なんて…

「日本語もしっかり話せないのに英語なんて早いのではないか。」

「日本語がうまく伸びないのではないか。」

やはりこういった意見はあります。

でも冷静に考えて、週に1回45分ほど英語に触れたところで日本語が伸びなくなるでしょうか。

それだったら、映画館で2時間半ぐらいの英語の映画を観たら出てくる頃にはみんな日本語忘れてしまいますよね。

日本語以外の言語に触れることで、「日本語ってこういう言葉なんだ!」ということに気付くこともあります。

例えば国語で単数形、複数形なんてわざわざ授業で勉強しないですよね。

本は1冊でも本だし、2冊でも本です。日本語ではそもそも単数・複数を区別していません。

一方英語では、bookとbooksのように単語が変化します。

その時に「あれ?違うぞ!英語では違ういい方するんだ!」という特性に初めて気がつけるのです。

日本語に対する客観的な見方ができるので、理解が深まりますし、日本語をよりよく理解するために、比較対照となるものを学ぶことも大事だと思っています。

もっと広げると、他国の文化や考え方、生活の違いに触れてみると、改めて日本の文化などについても気付きがあり、より深く考えるきっかけになると思います。

なんとも情けない!?これが現実、日本の英語力!

日本の英語力は世界的にみてどうなの?

2016年のTOEFLのスコアを国別にみていきますと、こうなっています。

リーディング:21位/アジア33ヶ国

ライティング:24位/アジア33ヶ国

リスニング :27位/アジア33ヶ国

スピーキング:最下位/アジア33ヶ国

※スピーキングは世界172ヶ国中でも最下位

【参照】https://www.ets.org/s/toefl/pdf/94227_unlweb.pdf

TOEFLの国別のスコアはヨーロッパなどに比べると話にもならないのですが、アジアの国の中だけで考えると、これはちょっとマズイな…というのが現状です。

スピーキングではアジアで、そして世界で最下位

特にスピーキングに関して言えば、カンボジアやラオスのような教育がまだまだ発展途上の国よりも低く、アジアで、そして世界で最下位です。

日本人は「話す・書く」が特に苦手で、表現することができない。つまり自分の言いたいことや思いを伝えられないということです。

TOEICで高得点をとれるテクニックなどを駆使して900点とれた!など言う人もいますが、TOEICは「聞く・読む」のリスニングとリーディングだけ。

つまりアウトプットをしていないんですね。

よくあることなのですが、TOEICで900点とか取っていても喋れない人がたくさんいます。

この現実はあまりにも情けないですよね。

現実問題、ビジネスをやっていく上で英語が共通語として使われています。

今後もしかすると中国語なども出てくる可能性がありますが、アジアだけではなく、アフリカ・ヨーロッパなど世界中どこに行っても使えるのは、やはり英語です。

その現実から目はそむけられないですよね。

そもそも、なぜ英語が必要なの?

世の中が大きく変わりつつある時代だからこそ

これまで外国語に触れる機会は、自分が旅行などで日本の外に出ていくケースがほとんどでした。

しかし今の時代、日本に居ながらにしても、海外から外国人が入ってくる。

そこがこの10年くらいで、割と大きく変化した点です。

世の中の変化は大都会だけでの話ではない!

長野や北海道のスキー場などではオーストラリアなどのお客さんですごく賑わっています。

すると今まで英語なんて絶対触れないと思っていた、温泉旅館の女将さんなどもお風呂や料理の説明を英語で行うことになる。

お寿司屋さんもおしながきやネタの説明を英語でする。

また、農家の方がブランド米を作ったり、チーズをブランド化してネットを通じて海外に売る、というケースも増えています。

国内だけでなく世界中に販路を広げ、個人個人で商売することが成り立ってきています。

そうやって英語を使ってビジネスをすることが当たり前の世の中になってきています。

中国人や韓国人も多いですが、やはり共通語として英語が使われることが多いです。

ネイティブに話す必要はありません。

単語レベルでも、売っている物のやりとりや説明ができればよいのです。

「自分は関係ない」と思っていたグループの人たちが、英語を少し習得するだけでチャンスがどんどん広がる。

確かに英語を話せなくても生きていけます。

しかしある程度の英語の知識を持っていると、チャンスが何倍にも何十倍にも広がっていく可能性を秘めている、というのが今の時代です。

今後ネットやAIが進化し、現在の仕事の半分くらいはなくなると言われています。

これからは、住んでいる場所や国など関係なく、海外に繋がっていくということが、ますます当たり前になっていきます。

そういった時代の流れや世の中の変化を、親や先生も理解して、子どもに話してあげることが大事だと思います。

世界の85%くらいはノンネイティブ

実際、20数億人が世界中で英語を話すと言われていますが、いわゆるネイティブ(アメリカ人・イギリス人・オーストラリア人等)は全体の約15%です。

残りの約85%はノンネイティブです。

日本のビジネスマンが仕事で英語を使う時に誰を相手に英語を使うのか、と考えた時に、ネイティブな英米人ではなかったりするのが現状です。

東南アジアやアラブ、アフリカなどの国と交渉したり、発注したり、工場をつくったりする時に英語を使うわけですが、考えてみると相手もノンネイティブなわけです。

そうなると、今まで学校で大事だと言われていた「三単元のS」など、相手も抜けている可能性はいくらでもあります。

日本人が「LとRの発音が苦手だからうまく英語話せない!苦手!」なんて言っている場合ではありません。

相手だって同じですからね。

発音や文法ではなく、きちんと交渉が出来るか、こちらの主張が通せるか、相手の言っていることが理解できるかという中身が大事なのです。

相手を説得できる力を身につける必要があります。

指導する教員の英語力は?ネイティブな先生は本当に必要?

ネイティブな先生は本当に必要か

「日本人なまりの英語ではなく、ネイティブな先生を!」と仰る方がいます。

しかし、今の日本の英語力の状況を考えると、ネイティブな発音を身につけることが重要なのでしょうか。

例えば大人で「英語は全然わかりません!」と言う人はすごく多いのですが、実はけっこう知っているものです。cat,dog,this,thatとか色や果物、知っているもの全部英語にしたら明らかに何千語の単語を知っています。

英語の知識がないのではなく、自信がない。

どう文章を組み立てたらいいか、発音が、文法が…先にそっちを気にしてしまう。

「日本人の発音が恥ずかしいから話さない」よりも、日本人の発音でもいいからもっと堂々と言いたいことを言ったり、積極的に英語を使おうとする気持ちを子どもたちにつけていく、ということが小学校の段階では大事だと思っています。

文章が作れなかったら、単語でもジェスチャーでも、絵を書いてもいいのでとにかく言いたいことを相手に伝えるトレーニングを、小さいうちからしっかりやっていくことが重要です。

まず何でもいいから英語で伝えよう!という気持ちが外国語活動の段階ではすごく大事な部分です。

簡単な英語を使っていくと「もっとこういうニュアンスを伝えたい」と思う時がきます。

その時に初めて助動詞のようなものが出てくると便利だと感じられます。

最初から助動詞として教えるのではなく、使っていて「あ、これが助動詞か」と後から気付くかたちで良いのです。

これからの英語授業は今までの発想とは逆にして、使っていて必要だと思うものを覚えていこうというスタンスです。

そこまで先生たちが対応出来るかというのが、また別の問題として出てくるんですがね。

英語アレルギーが多い、わたしたち親世代。子どもの中高大受験にはどう対応する?

先生も教科が増えると負担も増えるのでは?

先生たちも自身が楽しい英語授業を受けてきたわけではないので、負担に思う人もいるかもしれません。

でも先生が英語を話すことをためらっていたら、教わる子どもたちは、より一層英語を使わなくなりますからね。

教える側は「言いたいことは何だろう」と言う部分を引き出してあげて、じゃあみんなで使ってみよう、という流れが良いかなと思います。

楽しむことから始めて、使っているうちに「こんな言い方もあるんだ!」と発見して覚えていくことが理想ですね。

中学校の英語の授業は?

中学校の授業は、小学校でやってきたことをさらに伸ばしていきます。

2021年以降は中学校の英語の授業もすべて英語でやっていこうという風になっています。

子どもたちが英語でやりとりをするというような授業を小学校でやってきているので、中学校でもその延長線上で、教科書で読んだ内容について、みんなで話合って、まとめて、書いてみて、発表しましょうというような授業になれば良いかと思っています。

口で言った事を実際書いてみようというのが、自分の考えや気持ちを表す本当のライティングに繋がっていくので、とにかく話そうとすることが必要になってきます。その気持ちがないとその先に進めません。

何万語という単語を覚えたって使おうという気持ちがなかったら、ただの宝の持ち腐れですからね。

2020年以降、大学入試が大きく変わる

2020年から大学入試が大きく変わるのはご存じでしょうか。

その第一世代が今年の中学3年生。今の中学生以下は確実に新しい態勢になっていることになります。(2017年8月時点)

英語に関しては確実に4技能(読む・聞く・書く・話す)を問われます。

「○○に対して、あなたの意見はどうですか。」という問いに英語で説明したり、話したりといった事が大学入試で問われるようになってくるのです。

これからは、我々が学校で習ったような従来型の英語しかやっていない人は厳しくなってきます。

単語さえ暗記して、構文だけ覚えておけばカッコ穴埋めで点数が取れるという勉強の仕方では点数が取れなくなってきます。

大学入試が変わると高校・中学入試も変わってくる

大学入試が変わると、次は高校入試が確実に変わってきます。

影響が大学入試⇒高校入試⇒中学入試とだんだん降りてくるので、まだまだ先の話だと思っていた小さいお子さんをお持ちの親御さんも、少し意識しておいた方が良いかもしれませんね。

英語授業必修化に向けて、自宅で出来ることは?

英語のドリルを解くよりも具体的に話せる練習を

とりあえず子どもが小さなうちは英語うんぬんより、自分の考えをきちんと話せる、述べられるという子どもに育てていくことが大事だと思います。

例えば、お花をみて「あ!きれい。」で終わるのではなく、「たくさんの色があってきれい。」「花の形がかわいいね。」とか、なぜそうなのかを具体的に話せるように普段から気を付けることを意識して欲しいと思います。

本人が興味もないのに無理矢理ドリルを買ってきてABCを書く練習はする必要はないです。

それを小さい時にやるとどんどん視野を狭くしてしまうので。

「学校で○○が難しい」と子どもが言ってきた時に、何が難しかったのか、どうやったらできるか、などのやりとりをたくさんして欲しいと思います。

そうすると、自分の頭で考え、その考えを言葉で表現するという、もっと大きくなってからすごく重要になってくる力が伸びていきますから。

ただ黙って黙々とドリルをといているだけでは、その力は伸びていきませんからね。

英語の絵本は効果的?

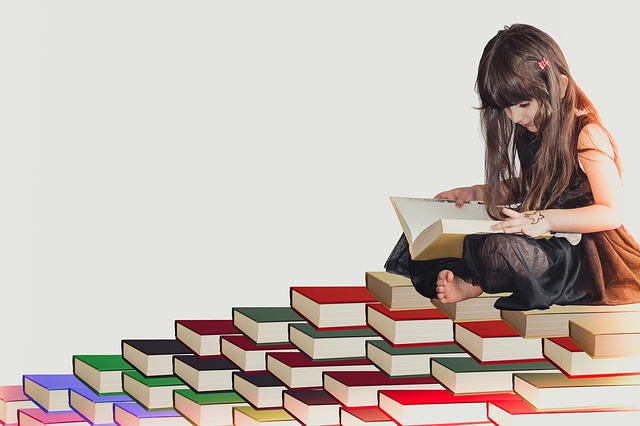

もしも言葉に触れさせたいというのであれば、英語の絵本などは良いと思います。

最近ですと英語の絵本にCDがついていたりもするのでCDかけながら、一緒にページをめくって、親がおもしろそうにしている姿を見せることが大切です。

わざわざ翻訳なんてする必要はありません。

「かわいそうだね」とか「すごいね」とか感想を挟みながら一緒に楽しんでください。

お母さんがおもしろそうに笑ったりしていると、子どもは素直なので、自分も同じことをしようと思うんですよね。

また、お母さんやお父さんが海外のミュージシャンが好きだったら、勉強を兼ねてそのアーティストの情報を一緒に集めてみたり、お料理が好きだったら英語レシピを見ながら一緒に料理をしてみたりも良いと思います。

英語を見ながら何かするということが子どもにとっても自然なことになるので、そんな環境をつくってあげると良いですね。

特に大人は「英語」に対して抵抗感を持った人が多いです。

これから始まる新しい英語授業では、子どもたちがそんな風にならないようにそのバリアを外していければと思っています。

最後に。藤田保先生(上智大学 言語教育研究センター教授)インタビュー

藤田先生は英語嫌いから好きに転換。そのきっかけは?

英語の勉強が嫌いだった、と言う方が正しいですかね。

中学入って文法だとか、単語のスペル覚えろとか言われるのがすごく嫌でした。

英語自体は嫌いではなく、勉強はしないで、歌聞いたり映画見たり、英語に触れることはしていました。

そして「外国に行きたい!」という気持ちは強かったですね。

高校1年生で初海外!もっと英語力が必要だと実感

高校1年の春休みに初めて海外旅行でアメリカに行きました。

団体行動が嫌で、「パックツアーで添乗員さんの旗の後ろについていくのは勘弁してくれ!」と高校生ながらに思っていたので、結果、初海外が初1人旅となりました。

でも行ってみると、なんとなく英語って通じるんですよね。

レストランでの注文もバスに乗ったりも。1人でユニバーサルスタジオも行きました。英語が苦手でも1対1で会話すると、相手は丁寧な英語でゆっくり話してくれるから、理解出来るんですよ。

でもエレベータに乗って、同乗している外国人のグループの世間話の内容が全然わからなくて。

次くる時は、他人の世間話がわかるようになろう!という目標が出来ました。

高3の夏から1年間交換留学でアメリカに行ったのですが、交換留学の試験にまず通らないといけないし、通ったらこれから向こうで生活するため、もっと英語力をつけないと!と思い、更に勉強しましたよ。

だから高校2年からの1年間はすごく勉強しました。

目標があったので勉強することがそれほど苦にならなかった気がしますね。

英語アレルギーな親世代にむけて

私たちのような従来型の英語授業を受けていた人間は、「英語はつまらない」という意識が刷り込まれすぎていますよね。

今後は「楽しい英語の授業を」というスタンスに変わっていきますが、「楽しい英語」を授業で習ったことがないので、不安に思う方もいらっしゃるでしょう。

それは親御さんだけではなく先生も一緒です。先生も楽しい英語の授業を受けたことないですからね。

よく、中学校2年の2学期から子どもが英語を嫌いになると言われています。

中2になると、過去形が出てきて、2学期になると受動態などが入ってくる。

そのあたりで「だめだ~」ってなっちゃう子が増える傾向にある。「過去分詞ってなに~!?」とかね。

何も理解しないまま、go,went,goneとか呪文のようにとなえながら一生懸命丸暗記して。

こんなことをやっていると、そりゃ英語を好きにはならないですよね。

自分たちが昔英語の授業で嫌な思いをしてきたので、わたしはそれを変えたいなと思っています。

そのために学校の先生方に対して、講習を開き、今後の英語授業に対する考え方などを教えています。

いま本当に大きな転換期ですから、先生たちも大変だと思いますが、踏ん張ってもらいたいですね。

最初のうちは混乱もしますし負担感もあるかもしれないですが、長い目でみたら絶対子どもたちの未来に繋がる良いことだと思います。

藤田 保(ふじた たもつ)

上智大学 言語教育研究センター教授

専門は応用言語学(バイリンガリズム)と外国語教育。

NPO 小学校英語指導者認定協議会(J-SHINE)専務理事。

公益財団法人 日本英語検定協会(英検)理事。

著書紹介

『コミュニカティブな英語教育を考える : 日本の教育現場に役立つ理論と実践』『英語教師のためのワークブック』『先生のための英語練習ブック』(共にアルク)など著書多数。