これまでずっと何年も真っ暗な夜道を裸足で歩いているような気持ちだったー

そう語るのは、6年間にも及ぶ不妊治療で600万円を費やしたのち、「里親」という選択をした漫画家・古泉智浩(こいずみともひろ)さん。

里親制度とは子どもの家庭復帰を目指して代替的に家庭で里子を養育する制度のこと。

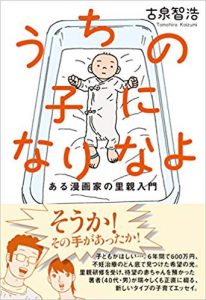

2015月に出版された「うちの子になりなよ」は、男性目線での妊活、里親としての子育てやその制度についてが赤裸々に綴られた「漫画・育児エッセイ」として話題の一冊です。

今回は著者でもあるご本人に直接お会いして、率直なお話をお聞きしてきました。

(インタビューは2016年のものです。)

新潟から東京へ、6年間も通い続けた不妊治療

不妊治療をスタートしたのは僕が40歳のときでした。

原因不明の不妊だったので、それはそれは泥沼でした。

原因があればそれを治療すれば良いのですが、わからないともなるととにかく体外受精を繰り返さなければなりません。

体外受精の中でも顕微授精を何度も繰り返したのでお金をたくさん使いました。

妻も治療がうまくいかなくては落ち込んでメソメソしていましたが、うちに子どもがきてからは天地がひっくり返ったかのように毎日が明るくなりました。

なぜ里親に?そのきっかけや経緯とは?

一番のきっかけとなったのは里親について取り上げたテレビのドキュメンタリー番組を妻と一緒にみていたことですね。

あと僕はすごく映画が好きなので、「八日目の蝉」という日本映画や、「おまえうまそうだな」という子ども向けアニメを不妊治療中に見ていました。

この二本を最近見直したのですが、里親目線で共感できる部分がたくさんあるとんでもない里親映画でした。(笑)

里親・養親を考えている方にはぜひとも見て頂きたいです。出てくるセリフがいちいちぐっとくるので。

里親として赤ちゃんを迎えるにあたり不安に思ったことは?

僕がさんざんみてきたテレビのドキュメンタリーの中では、自分の実親ではないという事実に対して、子どもが反発してくる「親試し」をよくしていました。

「うちに来てくれる子はきっと2~3歳ぐらいかな」と漠然と思っていたので、もし親試しをされたらもしどうやって対応しようかなと考えていました。

でも実際委託されたのは小さい赤ちゃんだったので、その不安は今のところないかな、という感じです。

里親になると決めたとき、周囲の反応は?

最初はやっぱり抵抗があったみたいで家族には苦い顔をされました。

でも実際に赤ちゃんを家に迎えた途端、そのかわいさにメロメロになっていましたね。

当初「里親」に乗り気でなかった奥さん。どのような気持ちの変化が?

一番大きいのは施設研修(里親研修の一つ)ですね。

養護施設では親元から離れて暮らしている子どもたちと一緒に過ごす研修があるんですけど、これが本当に楽しくって。

僕たちはこの子達が大好きになってしまいました。妻の気持ちが変わったのはこの施設研修を受けた事が大きかったと思います。もし自分たちに実子がいたとしても里親をやりたいと思う位でしたから。

なぜ自治体の「里親」制度を選択したのか

ーー民間の団体であれば積極的に「特別養子縁組(*1)」を推進していますよね?

最初は「特別養子縁組」を考えていたので、インターネットでいろいろと調べ、養子縁組を斡旋する民間団体があることを知りました。

民間団体は養親の必須条件として「行政の里親認定」が必要な団体がいくつかあり、養子縁組には、まずは行政の里親認定取得だ!ということで、早速僕が住んでいる地域の児童相談所に相談しにいきました。

里親になるために研修を受けるのですが、研修中、実際に子どもを養育している養親さんたちにお会いしたとき「養子でも里親でも関係なくどちらもとてもいいものだよ」とおっしゃっていたんです。この言葉がすごく印象的でした。

研修・調査が終わり、あとは正式な認定状を頂くだけというタイミングで、なんと児童相談所から「赤ちゃんを預かって欲しい」という連絡がありました。

ですから、民間団体に養子縁組の申し込みをするよりも先に、「里親」になってしまったんです。

連絡を受けた最初は戸惑ってしまったのですが、自分の中で「断る」という選択肢はありませんでした。

今思えば児童相談所から何も連絡がない状態が続いていたら、民間団体に申し込みをしていたかもしれませんね。

あとは民間団体にもよりますが、夫婦の年齢制限などがあったりもしてちょっと難しかったことも事実です。

(*1)戸籍上の親子となるべく、養子縁組を前提として児童を養育する制度。一方で里親制度の場合は子どもの家庭復帰を目指して一定期間代替え的に家庭養育をする制度。

いつかは親元へ戻す事を前提とした里親制度。もし実親さんが子どもを迎えにきたら?

そうですね、そのことについてはいつも考えています。

実親さんが我が子を里親へ委託しているという事は、いずれは迎えにくるかもしれないのですが、僕たちは今預かっている子どもといつか特別養子縁組をしたいと思っています。

特別養子縁組という制度は、子どもが6歳になるまでに裁判所に申し立てして縁組が認められれば、自分たちの戸籍に「長男・長女」と記載する事ができるので事実上実子と同じになるんです。

ただ特別養子縁組をするためには実親さんたちが親権を放棄しなければならないので、そこがなかなか難しいところなんです。

「里親会」(里親同士が集まって交流する会)の方達に聞いてみると、あまりそのような心配はしなくても大丈夫だとおっしゃるのですがやはり不安な気持ちにはなりますよね。

いつかは真実告知を…どのようにお子さんに伝える?

うちのママと、産んで下さったママと、病院のNICU(新生児特定集中治療室)の看護師さんの三人のママがいるんだよ、と。

産まれたときとても小さく、当初病院のNICUにずっといたのですが、そこの担当看護師さんにはとても良くして頂いたもので。

真実告知をする際はそのスタッフさんのこともママなんだよと伝えたいと思っています。

「里親」として感じた育児の難しさは?

今のところ難しさを感じた事はないですね。

児童相談所が手厚くケアしてくれ、保険師さんも定期的に訪問に来てくれますので普通の親より楽にやっている気がします。

実は今預かっている子のほかに、もう一人赤ちゃんを預かった事があったんです。

一時的だったんですが、乳飲み子が二人いるのは本当に大変で。。。

当時は子どもは何人いてもいいと思っていたのですが、この子が最初に来てくれた子ほどあまりかわいいとは思えなかったんです。。。

結局8日間だけ預かって他の里親さんの家に引き取られていきました。

別れ際には急に寂しさがこみ上げてしまってつい泣いてしまいましたが…

公園などでママさんたちとの交流は?

何気ない会話の中で「どこで産んだの?」、「パパ似?ママ似?」などと聞かれることもありますが、そういうときはしれっと「パパ似です」とか答えちゃいますね(笑)

そんなにたくさんの人にいちいち事情を説明しなくてもいいと思うんです。

うちは近所や親戚には隠さずに言ってしまっているので、もしバレたら「えへへ」ぐらいで(笑)。うちは基本的に隠そうとせずにオープンな風潮があるもので。

保育園や幼稚園は3~4歳ぐらいになったらと考えていますね。なんせ王様体質なもんで(笑)

うちではみんながはいはいと言う事を全部聞いちゃってるんでこれはよくないなと。

世の中そんなにうまくいくわけではないんだぞということを教えてあげないとならないですよね。

本当なら今年申し込んでおけば良かったかなと思っています(笑)

子どもの名前は実親さんがつけられた名前

名前は戸籍上、実親さんがつけられた名前になります。

ただ生活上いろいろと不便なことが多いので僕たちの名字+本名と同じ音の名前を使い、通り名をつかっていますね。

そのあたりのことも児童相談所のかたにいろいろアドバイスを頂きました。

地域によってどう違うのかはよくわからないですが、僕のお世話になっている自治体は児童相談所の方がとても親切で、サポートも手厚いです。

地域の違いというよりは「人」かもしれませんね。

スタッフがどれだけ熱意をもっているかが重要だとは思います。

不妊治療はこれからも挑戦する?

一回位はやってみてもいいかなと思いますね。

今まで不妊治療については妻の意見に従ってやっていたのですが、正直あまり良い結果を招かなかったんですよ(笑)。

次にもしやるとしたら病院選びから僕が全部主導権を握ってやると思います。

里親を提案したのも僕なんで。

妻が選んだクリニックが東京だったので、治療の度に上京していました。

薬を冷やすだけの為に東京にある僕の小さな事務所に冷蔵庫を買ったり…治療費のほかに交通費もたくさんかかりましたし本当に大変でした。

もし今後実子が産まれた場合、預かっている子どものとの関係も考えてしまいますね。

いま預かっている子どもの絶対値が高すぎてしまって…。もうスーパースターの輝きをはなっているんですよ。

むしろ実子に対して同じ位可愛がれるかどうか…そっちのほうが心配です。(笑)

子どもに優劣つけるなんてどうかとは思いますが…

まだ日本ではマイナーな里親制度。今後どうなっていく?

なぜ広まらないのかということについては、里親自体の数が少ないとか言われていますよね。外国では里親制度が身近にあるから口コミで広まっていくと聞いた事があります。

日本では僕のように里親自身が何かを発言するという事自体がとても稀のようです。

児童相談所の方が言うには、里親が目立つ事に対して危険性があるからと注意されるんです。

何らかの事情で子どもと引き離された親が児童相談所や里親に対して恨みや反感を持っているかもしれないので、実子の居場所がわかると連れ帰ってしまったりすることもあるそうなんです。

後でその事を知ってヒヤッとしました。

僕の場合、本を出してしまって名前もバレているのでちょっと調べれば住所もわかってしまいます。

また、実親さんが里子に出すこと自体もまだまだ少ないんです。

何らかの事情で親元で暮らせない子どもは、養護施設にとどまってそのまま大人になってしまうことが大半なんですよ。

施設に子どもがいれば実親さんも都合の良い時間を作って、子どもに会いにいけますしね。

児童相談所としては里親制度をもっとすすめていきたいと聞きます。

どうしても赤ちゃんを家に迎え入れたいというご夫婦にとってはとても良い制度だと思うのでぜひ里親制度を視野に入れて

お子さんの話になると生き生きとした表情で楽しそうに答えてくれた古泉さん。

育児に奮闘中の古泉さんはの悩みは「あまりにも元気すぎて少々手を焼いていること!」なんだそうです。

このインタビューの後、古泉さんは里子のお子さんを特別養子縁組されました!

現在日本における要保護児童は約4万7千人が存在し、里親に委託されているのはわずか12%(2012年時点)。

出典:公益財団法人 全国里親会

http://www.zensato.or.jp/satooya/s_system.html

この数字からも里親制度は認知度がまだ低い事が分かります。

虐待などによる保護児童は増える一方、家庭を通じた暖かい養育ができる里親制度が今後より広く認知される事を願います。

※里親・里子についての個人が特定できるような情報は公にできないため表現を一部変更しています。

古泉智浩(こいずみともひろ)

1969年生まれ。 1993年、ヤングマガジンちばてつや賞大賞を受賞し漫画家デビュー。 シュールな作風のマンガ作品を発表するかたわら、2015年12月に刊行された子育てエッセイ『うちの子になりなよ ある漫画家の里親入門』(イーストプレス刊)がSNSを通じてブレイク。すでに3刷が決定するヒット作となっている。

自身の赤裸々な人生と、あまり知られていない「里親制度」についてわかりやすくまとめられた内容が評価され、幅広いメディアからいま注目を集める存在に。

ブログ:古泉智浩の『オレは童貞じゃねえ!!』

http://koizumi69.hatenablog.com/