実は私は、本を読む子どもではありませんでした。

今でも本はあまり読みません。

ただ、ネットの活字を読むのは好きです。

理由を考えてみたら、「ネットは面白い」「いろんな情報がある。」という事を、自分自身で体験をしているからだと思います。

子どもだって同じ。

「本は面白い。」という事を体験する事が出来ると、「きっと、自主的に本を読む子どもに成長するはずだ!」と考えた私は、子ども達にいろんな方法で本を体験させました。

なりきり読み聞かせには注意

長男には、小さい頃から読み聞かせをしていました。

寝る前に、必ず本を読む。少しでも本に慣れてもらう事を目的として、本の読み方にも工夫をしました。

セリフの部分は感情を込めて、鬼の部分は怖く、泣くシーンでは泣きながら、喜怒哀楽豊かな読み聞かせをしていました。

長男はとても楽しそうに聞いてくれました。毎晩毎晩、読み聞かせを楽しみにしてくれる息子。

ある日「本を読んで欲しい。」と言われたので、「ママに読んで聞かせてよ。」とお願いすると、「嫌だ」と拒否されました。

理由を聞くと「お芝居のような読み聞かせが楽しい。」と言われました。息子は、本を楽しんでいたわけではなく、劇場のような本の読み聞かせを楽しんでいたのです。

本の本来の楽しさを体験するためにやった事。

でも、確実に「本」には親しみを持っているはずです。

次に試みたのは、「淡々と本を読む」という事です。最初は、いまいち反応がなかったのですが、続ける事で静かに聞いてくれるようになってきました。

そして、読み終わった後には必ずクイズを出しました。

「お猿さんは、何色の服を着ていたでしょうか?」

「どうして泣いてしまったのでしょうか?」

「その時はどんな気持ちだったでしょうか?」

クイズを出す事で、集中して聞くようになりました。

また、内容を理解しながら聞こうとするので、本の持つ本来の面白さに少しずつ気づいてきたようでした。

現在、長男は10歳。やっと図書館で本を借りて自主的に読むようになってきました。

このまま続く事を願っています。

長女には指さし読みを試す

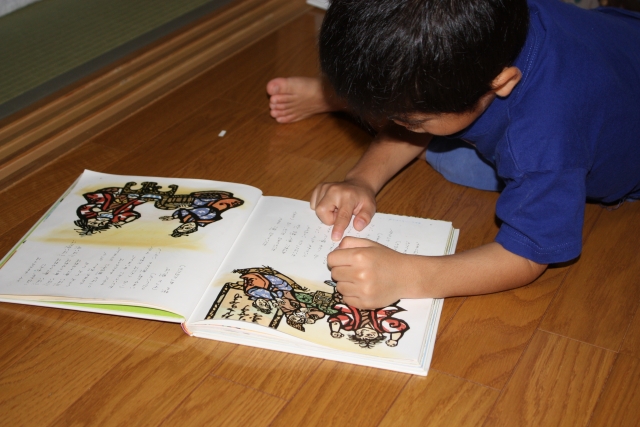

長女の小さい頃は、文字を覚えるという事も含め、何度も読み込んだ絵本の文字を指さししながら読みました。

私が指さしで読んだ後、子どもにも同じように指さしで読んでもらいました。

いきなり一冊は難しいので、一行ずつなど無理のない範囲からスタートさせました。

これはなかなか良い成果を出しました。文字も覚えていき、覚えると読む事が楽しくなってくるので、一人で声に出して読んだり、パパに読みきかせしたりするようになりました。

最後に…

そして、一番大切だなと思った事。

それは、「諦めない親の姿勢」です。

うちの子は聞いてくれない。とスグに諦めるのではなく、「毎日継続する」事は大切だなと思っています。