見た目は健康に見えても、外見では分かりづらい疾患や障害を抱えている人は多くいます。

私の子どもたちも慢性疾患があり、状態が悪い時は周囲の理解や助けが必要ですが、見た目からでは全くわかりません。

大声でアピールをするつもりはないのですが、公共の施設等ではそっと見守って欲しいなと思う時はあります。

そんな中、同じ境遇で悩む母親や団体が、周囲から適切な配慮や理解を得られるよう、バッジやマークを考案し販売や配布をする活動が各地で広がっています。

自閉症や発達障害の子どもに理解を

たくさんのRTよろしくお願いします。 pic.twitter.com/5BsgXnbxgW

— ハートバッチの会 (@U7c4sCEB6iRwsSq) March 31, 2017

群馬県で自閉症や知的・発達障害児を育てる母親の団体「ハートバッジの会」

外出先などで障害と気付かれず、心無い言葉を浴びたり、障害者用駐車場の利用を非難されたりといった経験があるママ達によってハートバッジは生まれました。

バッジを付ける事により、周囲が気付いて、温かい目で見守ってもらえれば母親の心の負担は軽くなるのではないでしょうか。

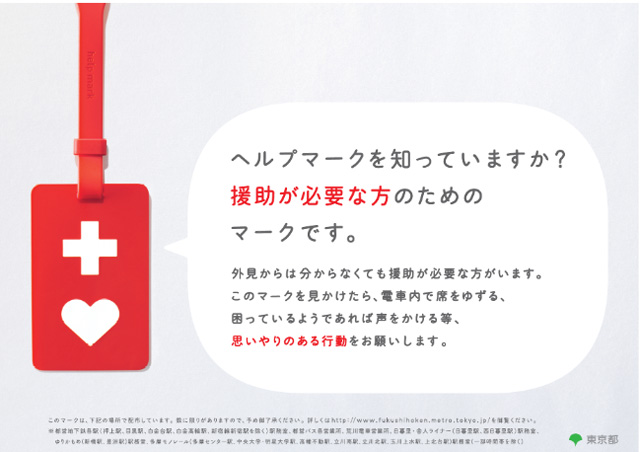

東京都初のヘルプマーク

(出典:東京都福祉保健局)

2012年に東京都が導入した「ヘルプマーク」

ヘルプマークは、義足や難病、妊娠初期の人等、見た目では分からなくても周囲の配慮や理解が得られるように作られたマークです。

電車やバス等の公共機関で、ヘルプマークを付けている人が困っているようであれば声を掛けたり、座席を譲る等、思いやりのある行動が増える事を目指しています。

子どもの車椅子でも

(出典:mon mignon peche)

ベビーカーと間違われやすい「子ども用車椅子」

障害や難病の為、首や腰が不安定な子どもが乗る大切な移動手段です。

もし、電車やバスで周囲に畳むように言われても、医療機器を載せているバギーは頑丈な作りで、簡単に折り畳む事が出来ません。

そこで、同じ境遇の母親や団体が、子ども用車椅子がある事を知ってもらいたいと、「バギーマーク」を作って周囲の理解を求めています。

障害や疾患の症状や程度は様々。

だからこそ、バッジやマークが普及していくと同時に、困っている様子があったら声を掛ける等の勇気が私達には必要なのではないでしょうか。

牧ひとみ

てんかんと発達特性を持つ小学生姉妹の母。

フリーでWEBやDTPデザインのお仕事と、障がいのある子もない子も共に学べる「なっつの木」を主宰。

好きなものはフクロウとくびれのないぬいぐるみ。

http://nattunoki.com/